誰が・どれだけ相続するかは民法で定められています。

相続とは本来、被相続人の死亡により、残された家族が経済的困窮に陥ることを防止し、相続財産によって相続人の生活保障に資するために認められた制度です。そのため民法では、婚姻・血族関係をもとに、相続人の範囲(法定相続人)と、各相続人の取り分(法定相続分)について一定の目安を定めています。

なお、法定相続分はあくまでも目安であり、法定相続人間で合意がある場合には、これとは異なる分割をすることも可能です。また、被相続人が遺産分割の方法を指定した遺言等を残している場合には、その内容が優先されます。

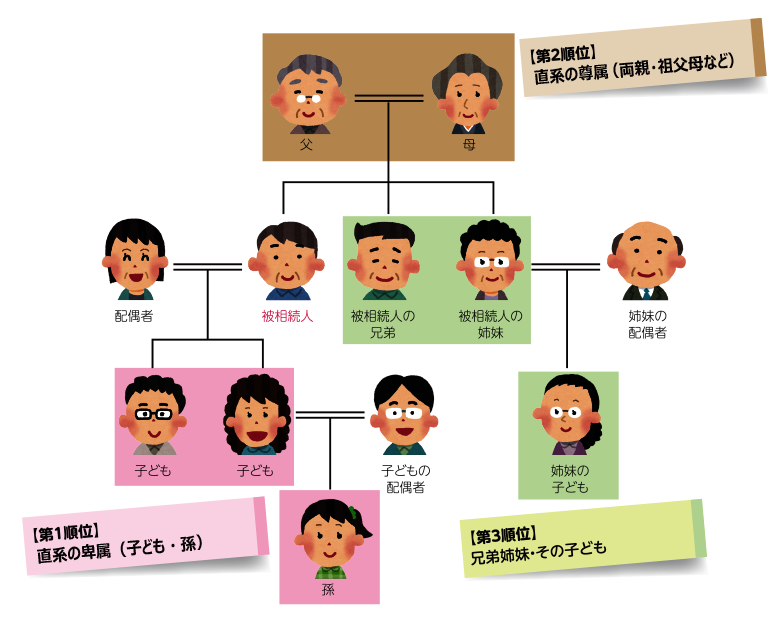

法定相続人の範囲と相続順位

配偶者は常に相続人。血族については優先順位があります。

原則として①配偶者は存命であれば常に相続人となり、②それ以外の相続人については優先順位が決まっていて、第1順位が子、第2順位が親(親が亡くなっている場合は祖父母、曾祖父母と生きている限り遡る)、 第3順位が兄弟姉妹。第1順位がいれば、第2順位は相続せず、第1順位がいない場合に第2順位が、それもいなければ第3順位の者が相続人となります。

法定相続人を確定するためには

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)の取得が必要となります。戸籍は、本籍地の市区町村役場で取得しますが、本籍地の役所が遠方にある場合には、郵送による請求も可能です。

法定相続分

誰が相続人になるかで法定相続分は変化します。相続分とは、相続人の受ける相続財産の割合のことです。遺言による相続分を「指定相続分」というのに対し、遺言がない場合に適用されるのが法律による割合である「法定相続分」です。 法定相続の割合は以下のようになります。

-

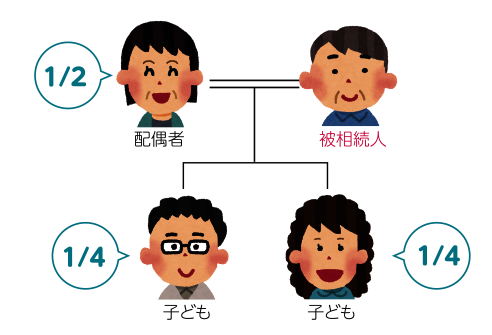

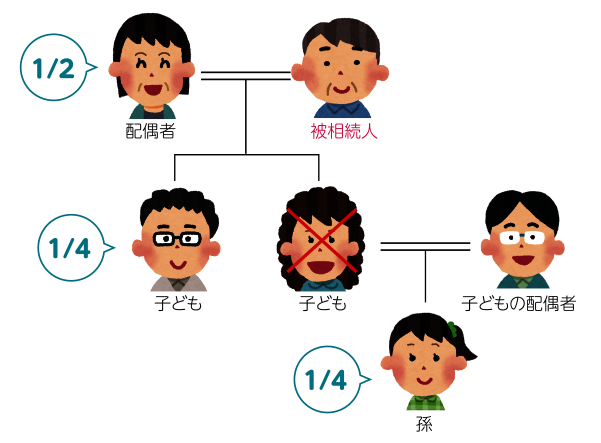

①配偶者と子どもがいる場合

配偶者と子とで財産を分ける場合は配偶者が1/2、子が1/2。

子が複数いるときは、子の相続分(1/2)を等分します。

(例)子が2人の場合:1/4ずつとなります。

なお、配偶者が既に亡くなっている場合には、子のみが相続人となります。

-

②子は死亡しているが、孫がいる場合

子が既に亡くなっているが、その子に子(被相続人からすれば孫)がいる場合は、その孫が子に代わって相続人となります。なお、その孫が亡くなっている場合は、曾孫が相続人となり孫の相続分を曾孫が引き継ぐことになります。

これを代襲相続といいます。

代襲相続とは

本来の相続人が既に死亡している場合(もしくは相続欠格、相続廃除となっている場合)その子ども(もしくは孫)が代わりに相続人になることを代襲相続といいます。相続人が子、または兄弟姉妹の場合に適用されます。子の場合は、代襲相続人である子(被相続人から見れば孫)が既に死亡しているときは、その子(ひ孫)が代襲することができます(再代襲)。兄弟姉妹の場合には再代襲は認められません。 -

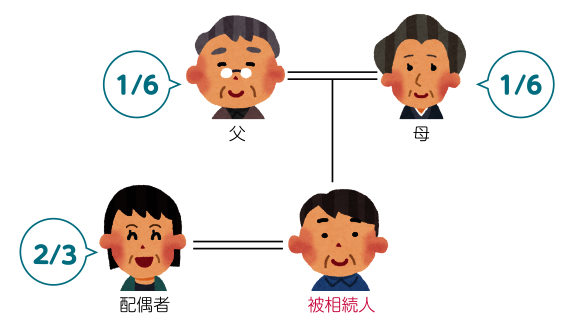

③子はいないが、親がいる場合

配偶者と親とで財産を分ける場合は配偶者が2/3、親が1/3。父母が健在の場合は1/3を等分します(父親=1/6、母親=1/6)。

なお、父母が二人とも亡くなっている場合は、祖父母(父方の祖父母・母方の祖父母)が相続人となります。

-

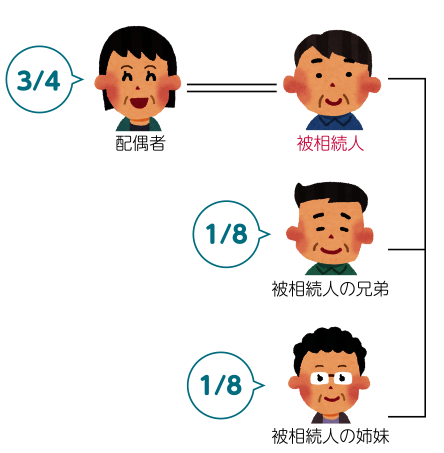

④子・親ともいない場合

兄弟姉妹がいる場合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子が代襲相続人となります。

相続人が行方不明

不明期間により手続きが異なります。

行方不明者を除外してなされた遺産分割協議は無効となります。そこで、共同相続人の中に行方不明の者がいる場合には、その生死不明期間に応じて失踪宣告の申立、あるいは不在者財産管理人の選任申立を行う必要があります。

生死が7年以上不明な場合

利害関係人(失踪者の配偶者・法定相続人など)は家庭裁判所に対して、その者の失踪宣告を申し立てることができます(失踪宣告の申立についてはこちら)。失踪宣告がなされると生死不明となった時点から7年間の期間満了を待って死亡したものとみなされます。被相続人よりも前に、失踪者が死亡した者とみなされれば、その者に子などがいる場合には、その子が失踪者を代襲して相続人となりますので、この代襲相続人を加えて遺産分割協議を行うことになります。

生死不明期間が7年に満たない場合

生死不明期間が7年に満たない場合やどこかで生存しているとの噂がある場合などは、利害関係のある共同相続人が家庭裁判所に対し不在者の財産管理人の選任を請求することになり、ここで選任された財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加します(不在者の財産管理人の選任申立についてはこちら)。なお、財産管理人には処分権限がありませんので、分割協議を成立させるにあたり家庭裁判所の許可を得る必要があります。

行方不明者を除外してなされた遺産分割協議は無効となります。そこで、共同相続人の中に行方不明の者がいる場合には、その生死不明期間に応じて失踪宣告の申立、あるいは不在者財産管理人の選任申立を行う必要があります。

生死が7年以上不明な場合

利害関係人(失踪者の配偶者・法定相続人など)は家庭裁判所に対して、その者の失踪宣告を申し立てることができます(失踪宣告の申立についてはこちら)。失踪宣告がなされると生死不明となった時点から7年間の期間満了を待って死亡したものとみなされます。被相続人よりも前に、失踪者が死亡した者とみなされれば、その者に子などがいる場合には、その子が失踪者を代襲して相続人となりますので、この代襲相続人を加えて遺産分割協議を行うことになります。

生死不明期間が7年に満たない場合

生死不明期間が7年に満たない場合やどこかで生存しているとの噂がある場合などは、利害関係のある共同相続人が家庭裁判所に対し不在者の財産管理人の選任を請求することになり、ここで選任された財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加します(不在者の財産管理人の選任申立についてはこちら)。なお、財産管理人には処分権限がありませんので、分割協議を成立させるにあたり家庭裁判所の許可を得る必要があります。

相続人が未成年者

特別代理人の選任が必要となります。

未成年者が法律行為をするには、法定代理人(通常は親権者)の同意が必要です。

しかし、相続において被相続人の配偶者と子は共に利害が対立する関係にあります。そのため親権者が未成年の子を代理して遺産分割協議を行うことは利益相反行為として許されず、子のために特別代理人を選任するよう家庭裁判所へ申立てなければなりません。

特別代理人選任の申立についてはこちら

未成年の子が複数いる場合は、それぞれにつき特別代理人を選任する必要があり、また子が相続放棄する場合であっても、特別代理人の選任を要します。

なお、親が相続放棄をしていれば、未成年の子の代理人として遺産分割協議に参加することはできますが、この場合であっても、複数の子を代理することはできず、子一人だけを代理し、その他の子については特別代理人の選任を申立てなければなりません。

未成年者が法律行為をするには、法定代理人(通常は親権者)の同意が必要です。

しかし、相続において被相続人の配偶者と子は共に利害が対立する関係にあります。そのため親権者が未成年の子を代理して遺産分割協議を行うことは利益相反行為として許されず、子のために特別代理人を選任するよう家庭裁判所へ申立てなければなりません。

特別代理人選任の申立についてはこちら

未成年の子が複数いる場合は、それぞれにつき特別代理人を選任する必要があり、また子が相続放棄する場合であっても、特別代理人の選任を要します。

なお、親が相続放棄をしていれば、未成年の子の代理人として遺産分割協議に参加することはできますが、この場合であっても、複数の子を代理することはできず、子一人だけを代理し、その他の子については特別代理人の選任を申立てなければなりません。

相続人が認知症

後見開始の審判を申立てます。

相続人の中に、認知症や知的障がい、精神障がい等により、自分の行為や、その行為の結果がどのような意味を持つのか判断できない人がいる場合、家庭裁判所に後見開始の審判を申立てて、成年後見人を選任してもらい、その成年後見人と遺産分割協議をする必要があります。

成年後見人の選任についてはこちら

この後見には、保護が必要な程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があり、判断能力が残存する「保佐」「補助」の場合に保佐人や補助人が遺産分割を代理するには、保佐・補助開始の審判とは別に遺産分割の代理権を付与する旨の審判が必要となります。

また、被補助人本人が遺産分割に参加する場合は、補助人の同意が必要となることから、補助開始の審判とは別に補助人に同意権を付与する旨の審判を受ける必要があります。

相続人の中に、認知症や知的障がい、精神障がい等により、自分の行為や、その行為の結果がどのような意味を持つのか判断できない人がいる場合、家庭裁判所に後見開始の審判を申立てて、成年後見人を選任してもらい、その成年後見人と遺産分割協議をする必要があります。

成年後見人の選任についてはこちら

この後見には、保護が必要な程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があり、判断能力が残存する「保佐」「補助」の場合に保佐人や補助人が遺産分割を代理するには、保佐・補助開始の審判とは別に遺産分割の代理権を付与する旨の審判が必要となります。

また、被補助人本人が遺産分割に参加する場合は、補助人の同意が必要となることから、補助開始の審判とは別に補助人に同意権を付与する旨の審判を受ける必要があります。

相続人が海外赴任中

サイン証明の取得が必要です。

遠方などの事情により遺産分割協議に参加できない場合には、相続人の誰かが作成した遺産分割案を郵送し、持回り方式で遺産分割協議に代えることが認められています。持ち回りで受け取った遺産分割協議書には署名捺印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。

しかし、海外在住のため日本に住所がなく、印鑑証明書の交付を受けられない場合には、印鑑証明に代えてサイン証明(署名(および拇印)証明書)を添付すればよいとされています。

サイン証明とは、日本に住民登録をしていない海外在住者に対し、日本の印鑑証明書に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(および拇印)が確かに領事の面前で証明されたことを証明するものです。

交付を受けるための具体的な手続きとしては、遺産分割協議書を住んでいる国の日本大使館あるいは総領事館に持参して、領事の面前で署名および拇印を捺印し、遺産分割協議書と署名(および拇印)証明書を綴り合せて割り印をします。

これを日本へ返送すれば、この遺産分割協議書で相続登記等の申請が可能となります。

遠方などの事情により遺産分割協議に参加できない場合には、相続人の誰かが作成した遺産分割案を郵送し、持回り方式で遺産分割協議に代えることが認められています。持ち回りで受け取った遺産分割協議書には署名捺印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。

しかし、海外在住のため日本に住所がなく、印鑑証明書の交付を受けられない場合には、印鑑証明に代えてサイン証明(署名(および拇印)証明書)を添付すればよいとされています。

サイン証明とは、日本に住民登録をしていない海外在住者に対し、日本の印鑑証明書に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(および拇印)が確かに領事の面前で証明されたことを証明するものです。

交付を受けるための具体的な手続きとしては、遺産分割協議書を住んでいる国の日本大使館あるいは総領事館に持参して、領事の面前で署名および拇印を捺印し、遺産分割協議書と署名(および拇印)証明書を綴り合せて割り印をします。

これを日本へ返送すれば、この遺産分割協議書で相続登記等の申請が可能となります。

相続人が胎児

胎児も相続人になります。

相続において胎児は既に生まれたものとみなされますので、胎児を除外した遺産分割協議は無効と解されます。そのため、胎児の出生を待って特別代理人選任の申立を行い、その代理人と遺産分割協議をするのが無難といえます。なお、緊急を要する場合は、遺産分割審判の申立をすることも可能です。

胎児と相続Q&A

Q:胎児に代襲相続は認められますか?

A:相続については胎児は生まれたものとみなされ、子と同様の取扱いを受けることになるので、胎児についても代襲相続権が認めらます。

Q:胎児名義の相続登記は可能ですか?

A:登記実務上、胎児のための相続登記ができる場面は限られており、法定相続分又は遺言による指定相続分に従った相続登記に限定されます。この場合、胎児の母が法定代理人として申請することになります。

相続において胎児は既に生まれたものとみなされますので、胎児を除外した遺産分割協議は無効と解されます。そのため、胎児の出生を待って特別代理人選任の申立を行い、その代理人と遺産分割協議をするのが無難といえます。なお、緊急を要する場合は、遺産分割審判の申立をすることも可能です。

胎児と相続Q&A

Q:胎児に代襲相続は認められますか?

A:相続については胎児は生まれたものとみなされ、子と同様の取扱いを受けることになるので、胎児についても代襲相続権が認めらます。

Q:胎児名義の相続登記は可能ですか?

A:登記実務上、胎児のための相続登記ができる場面は限られており、法定相続分又は遺言による指定相続分に従った相続登記に限定されます。この場合、胎児の母が法定代理人として申請することになります。

相続人以外の方に遺贈がある場合

包括遺贈の場合は遺産分割協議への参加が必要です。

遺贈とは、被相続人が遺言で財産を贈与することをいい、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

包括遺贈とは「遺産の半分」や「遺産の○分の1」といったように具体的に財産を特定せず全財産の一定割合を指定し包括的に行う遺贈のことで、他方、特定遺贈とは「この土地」というように具体的に財産を特定して行う遺贈のことをいいます。

包括遺贈の場合は、その受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになりますので、遺産分割協議に参加して、受贈する財産について話し合いで決定することになります。

遺贈とは、被相続人が遺言で財産を贈与することをいい、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

包括遺贈とは「遺産の半分」や「遺産の○分の1」といったように具体的に財産を特定せず全財産の一定割合を指定し包括的に行う遺贈のことで、他方、特定遺贈とは「この土地」というように具体的に財産を特定して行う遺贈のことをいいます。

包括遺贈の場合は、その受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになりますので、遺産分割協議に参加して、受贈する財産について話し合いで決定することになります。

内縁関係の配偶者・子の相続分

内縁関係の配偶者に相続権はありませんが、例外として財産がもらえる場合があります。子は認知がされていれば、非嫡出子として相続人になります。

法律上の婚姻関係がないため、内縁の配偶者には相続権は認められませんが(例外あり)、子については、認知がされていれば、財産を相続することができます。

この点、婚姻関係にない男女の間で生まれた子は非嫡出子として、その相続分は、民法上、婚姻関係にある男女の間で生まれた子(嫡出子)の1/2とされてきましたが、平成25年9月の最高裁決定により、かかる民法の規定は、日本国憲法が保障する法の下の平等に反し不合理な差別を規定したものとして違憲とされ、これを受け同年12月の民法改正により、削除されました。

したがって、婚外子であっても認知がなされていれば、その相続分は原則、嫡出子と同じということになります。

内縁関係者に相続が認められる場合

被相続人に法定相続人がいない場合、もしくは相続人はいるが、その全員が相続放棄をしている場合には、被相続人と特別の縁故関係にあった者は、家庭裁判所に申し立てて、相続財産の全部または一部を請求することが出来ます。

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者を指し、内縁の配偶者は、これに該当するといえます。

なお、特別縁故者として財産分与を受けるには、まず法的に相続人が不存在であることを確定するとともに、被相続人の負債等の清算を行わなければなりません。

すなわち、相続人の不存在が確定され、かつ相続財産と負債を清算してもなお遺産が残っている場合に初めて、特別縁故者は、財産分与を請求することができます。

特別縁故者による財産分与の審判についてはこちら

法律上の婚姻関係がないため、内縁の配偶者には相続権は認められませんが(例外あり)、子については、認知がされていれば、財産を相続することができます。

この点、婚姻関係にない男女の間で生まれた子は非嫡出子として、その相続分は、民法上、婚姻関係にある男女の間で生まれた子(嫡出子)の1/2とされてきましたが、平成25年9月の最高裁決定により、かかる民法の規定は、日本国憲法が保障する法の下の平等に反し不合理な差別を規定したものとして違憲とされ、これを受け同年12月の民法改正により、削除されました。

したがって、婚外子であっても認知がなされていれば、その相続分は原則、嫡出子と同じということになります。

内縁関係者に相続が認められる場合

被相続人に法定相続人がいない場合、もしくは相続人はいるが、その全員が相続放棄をしている場合には、被相続人と特別の縁故関係にあった者は、家庭裁判所に申し立てて、相続財産の全部または一部を請求することが出来ます。

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者を指し、内縁の配偶者は、これに該当するといえます。

なお、特別縁故者として財産分与を受けるには、まず法的に相続人が不存在であることを確定するとともに、被相続人の負債等の清算を行わなければなりません。

すなわち、相続人の不存在が確定され、かつ相続財産と負債を清算してもなお遺産が残っている場合に初めて、特別縁故者は、財産分与を請求することができます。

特別縁故者による財産分与の審判についてはこちら

異母兄弟の相続分

法定相続分が異なります。

兄弟姉妹が相続人となる場合、父母を同じくする兄弟姉妹と、異父・異母兄弟姉妹とでは法定相続分が異なります。

異父・異母兄弟姉妹の相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹のそれの半分となります。

兄弟姉妹が相続人となる場合、父母を同じくする兄弟姉妹と、異父・異母兄弟姉妹とでは法定相続分が異なります。

異父・異母兄弟姉妹の相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹のそれの半分となります。

養子の相続分

養子は嫡出子と同じ法定相続分です。

法律上、嫡出子も養子も、子であることに変わりはく、原則通り同順位で、等分に相続します。

なお、養子は実親との間にも親子関係があり、また親族関係も継続していますので、実親の相続、および兄弟姉妹の相続についても相続権を失いません。

一方、特別養子の場合は養子縁組の成立により実親・親族との関係は終了しますので、これらの者との間で相続関係は発生しません。

法律上、嫡出子も養子も、子であることに変わりはく、原則通り同順位で、等分に相続します。

なお、養子は実親との間にも親子関係があり、また親族関係も継続していますので、実親の相続、および兄弟姉妹の相続についても相続権を失いません。

一方、特別養子の場合は養子縁組の成立により実親・親族との関係は終了しますので、これらの者との間で相続関係は発生しません。

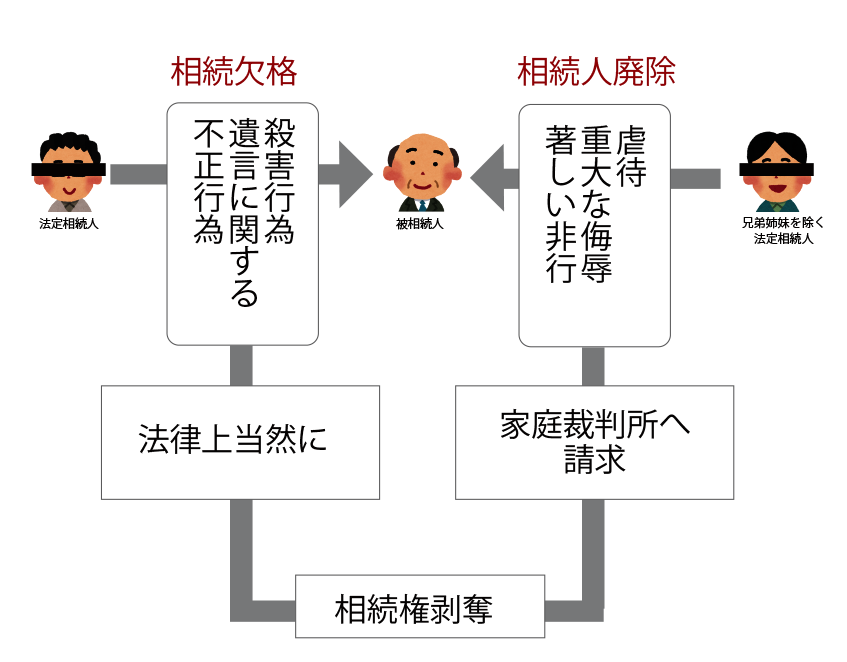

相続欠格・相続人廃除に該当すれば、相続資格が剥奪されます。

本来は相続人になるべき者であっても一定の事情があったり、あるいは被相続人の意思で相続権を剥奪された場合には、相続人になれなくなります。

相続人の相続資格を剥奪する制度には、①一定の事由があれば当然に相続資格を喪失する相続欠格、および②被相続人の意思により相続権を剥奪する相続人廃除があります。

相続欠格

親殺しなどでは相続欠格となり相続権を失います。相続欠格とは、相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をし、またはなそうとした者から相続人資格を剥奪する制度のことで、欠格事由に該当する行為があれば、格別の裁判上の宣告や被相続人の意思表示がなくても、法律上当然に相続資格は剥奪されます。欠格事由は以下の通りです。

- 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑を受けた者

- 被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者(殺害した者が自己の配偶者・親・子である場合を除く)

- 詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取り消し・変更することを妨げた者

- 詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、取り消し・変更をさせた者

- 被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者

これらの事由に該当するとなんら手続きを要せず、当然に相続権を失い、また遺贈を受ける資格も失います。

ただし、相続欠格者に子がいる場合は、代襲相続までは否定されませんので、その子が代襲相続人として相続権を有することになります。

相続人廃除

虐待や侮辱、著しい非行のある相続人は廃除することができます。相続人の廃除とは、相続欠格のように相続人資格を当然に否定するほどの重大な事由はないが、被相続人からみてその者に相続させたくないと考えるような虐待や侮辱、非行などがあり、かつ被相続人がその者に相続させることを欲しない場合に、被相続人の請求に基づいて家庭裁判所が審判または調停によって、相続権を剥奪する制度のことをいいます。

相続人廃除の請求は、被相続人が直接、家庭裁判所へ申立るほか、遺言で行うこともでき、遺言書に廃除請求の意思表示がなされていれば、遺言執行者がその請求を行うことになります。

相続廃除の制度によって、相続権を喪失させることができるのは、遺留分を有する推定相続人だけですので、兄弟姉妹が推定相続人となる場合には、この制度を適用せず、(相続分をゼロとする)遺言書の作成だけで相続させないようにすることができます。

廃除事由

相続廃除の申立要件として、下記の事由に該当することが必要です。

- 被相続人に対する虐待

- 被相続人に対する重大な侮蔑

- その他の著しい非行(※)

ただし、家庭裁判所はこれらの事由があったとしても必ず相続人の廃除を認めるというわけでもなく、慎重に審議を行う傾向にあるため、相続人の廃除が認められた事例はそれほど多くはありません。

※非行:①被相続人の財産を不当に処分した、②賭博などを繰り返して多額の借金を作り、これを被相続人に弁済させた、③浪費、遊興、犯罪行為などの行為を繰り返した等など